|

|

| 連載 「環境民俗学ノート」 5 2011年3月号 |

| 長沢 利明 |

| 干潟の海と江戸の食文化 |

(1)東京湾の潮干狩り

かつての東京湾には大規模な干潟地帯が見られたのであったが、近世・近代期の干拓を通じて、そのほとんどが失われてしまった。そもそも江戸の下町地域はまさに、干潟を埋め立てることによって発達してきたのであって、干拓を通じて新たな開発用地が確保され、市街地が海側へと拡大されていった。その始まりは1590年(天正18年)の家康の江戸入りとともに、連れてこられた摂津国佃村の漁民らの居住地として鉄砲洲沖の干潟を埋め立て、佃島の人工島が造成された時代にまでさかのぼる。1603年(慶長8年)からは神田山を切り崩した土を、日比谷入江に入れて大規模な干潟・浅瀬の埋め立てが始まり、今の日本橋浜町から新橋にかけての陸地が生まれ、江戸の市街は南西部に大きく拡張された[内藤,1982:p.24]。その後も干拓は続けられていったが、今の築地や銀座の街ももとは干潟の海であった。銀座の市街の町割が碁盤目状になっているのは、そこがもともと埋立地で、人工的・計画的な町割がなされたためである。明治期には、品川沖・深川沖の干潟が大規模に埋め立てられた。こうして東京湾の干潟の海は失われていった。

品川沖・深川沖の干潟がまだ残っていた江戸時代末期には、何と江戸でも潮干狩りができた。市街地の目の前に広がる干潟の海とともに生きてきた江戸の市民たちにとって、潮干狩りは春の重要なレクリェーションで、俗にそれを「潮干(しおひ)」と称していた。何しろそこには九州の有明海に匹敵するような広大な干潟があり、人々は気軽にひょいと浜辺に降り立って、アサリやハマグリを自ら拾うことができた。特に春の大潮の頃には海岸線が大規模に引いたので、多くの遊覧客が干潟に集まって潮干の行楽を楽しんだのである。その様子は浮世絵や地誌類などに図入りでくわしく描かれている。 |

図1 深川沖の潮干狩り 『江戸名所図会』.

|

| たとえば図1は『江戸名所図会』の挿絵で、深川洲崎沖の潮干の様子が描かれており、「けふの汐品川ちかし安房上総(魚路)」・「沖の石日にあたたまる節句かな(鯉芝)」の二句が添えられている。「節句かな」とあるのは、もちろん雛の節供のことをいっており、三月節供の頃の大潮の日に干潟に降りて貝を拾い、雛段への供物とするのがならわしで、今でも雛祭りにハマグリの潮汁が食膳にのぼるのは、その名残りである。文中にも「汐干、当月(三月)より四月に至るそのうち三月三日を節(ほどよし)とす」とあり、潮干の適地を芝浦・高輪・品川沖・佃島沖・深川洲崎・中川沖とし、「早旦より船に乗じてはるかの沖に至る。卯の刻過より引き始めて午の半刻には海底陸地と変ず。ここにおりたちて蠣蛤を拾ひ砂中のひらめをふみ引き残りたる浅汐に小魚を得て宴を催せり」と述べられている。添えられた4首の句は、「品川に富士のかげなき汐干かな(闇指)」・「汐干なり尋ねてまゐれ次郎貝(其角)」・「親にらむひらめをふまん汐干かな(同)」・「紀の国の鯛つりつれて汐干かな(同)」であった。「ヒラメを踏む」というのは決まりきった表現で、干潮時の干潟を歩くと砂中に潜って隠れているヒラメを踏んづけて見つけ、捕えることができた。満潮時に船上からツキボシという刺突具で海底を盲突きし、ヒラメ類を捕えるやり方もあった[長沢,1983:pp.123-124]。あらためて図1を見直すと、大きく海が引いて現れた広大な干潟上に潮干狩り客らが散らばり、海岸線沿いに伸びる土手上には海鮮料理を食べさせる露店が立ち並んでいる。 |

図2 品川沖の潮干狩り 『江戸名所図会』 |

図2は品川沖の潮干を描いているが、老若男女揃って貝を拾う家族連れ、婦人を背負って浅瀬に渡る船方、船上で調理されたおそらく貝料理で宴を楽しむ一行、ヤスを用いてヒラメ採りに興じる面々などがそこに見える。品川沖の潮干は二代広重も『絵本江戸土産』に描いており、「品川沖汐干狩、毎年三月朔日より三日の間を第一として美女も裳裾をひるがへし貝を拾ふを戯れとす」と記していた。

『東都歳事記』の3月3日の項には、「早旦より船に乗してはるかの沖に至る。卯の刻過より引始て午の半刻には海底陸地と変す。ここにおりたちて蠣蛤を拾ひ砂中のひらめをふみ引残りたる浅汐に小魚を得て宴を催せり」とあり、『江戸名所図会』とほとんど同じ記述である。こうした情景は明治に入っても変わらずみられたが、改暦によって潮干が4月の行事となり、『新撰東京歳事記』の4月の項に、以下のように述べられている。

此月上旬より中旬頃まて大汐の日を尤も佳とす。其地は品川台場辺より芝浦、浜離宮下、深川越中島海隈より洲崎沖、砂村辺まて一帯の地干潟となりて笑聲放歌に満され寒からす暑からす一歳中の好季節。特に此頃は海面風静なるものなれは『帆檣(ほばしら)に帆のもたれけり春の海』といへる景況にて麗かなるを例とす。其最寄の賑ひ一方ならす、蛤蜊、文蛤、蜆、サルボウ、カキ若くは比目魚を拾ひ調理し又之を携へ帰る。其の游人を遠望すれは砂上に黒豆を散布せるか如く又螻蟻の群るか如し。春とし言へは何そ花のみ独り春ならんや。是等も亦春遊の一興なり。

干潟に散らばる潮干狩り客らの群れを遠望すると、砂上に黒豆をまいたがごとく、あるいはアリの群れるがごとくであったとの記述は、まさに先の図1に描かれた通りである。春の楽しみは何も桜の花見だけではない、潮干という春遊の一興を忘れてはならないとの指摘もまったくその通りで、東京湾の干潟は江戸の市民たちに恰好の春の野外行楽・レクリェーションの機会と場とを与えてきた。江戸っ子たちは、干潟の楽しみ方というものを本当によく知っていたのである。

(2)干潟の海の水産資源

家族揃って春の干潟で潮干狩りを楽しむという娯楽は、まさしく江戸伝来の風物詩なのであって、巨大都市プラス巨大干潟の並存という固有な環境条件下の生み出した、それはひとつの文化なのであった。特に江戸の食文化は、干潟の海なくして成り立たなかったし、そこでの漁獲物は江戸独特の味覚文化を豊かに生み出してきた。今ではその干潟もほとんどなくなってしまったけれども、豊穣の海は今でも、豊かな水産資源を私たちにもたらしてくれている。東京湾に棲息する魚類は内湾部だけで計438種を数え[河野(監修),2006:p.72]、驚くべきことにその数は相模湾よりも多い[読売新聞社(編),1982]。どんなものがそこで獲れるのであろう。おもなものをあげてみれば、表5に掲げる通りである。

|

表5

|

干潟の海ならでこそ、そこでの海の恵みの筆頭は当然、食用資源としてのベントス、すなわち貝類であって、その王者としての地位にあるのはもちろんハマグリであろう。今では盤洲・富津干潟以外に、まとまった量を採れる所はなくなってしまったが、2010年頃から方々でそれの復活が確認されつつあるのは喜ばしいことではある。しかるに、その不足を埋めるために大陸産のシナハマグリの放流がなされるようになったのは問題で、在来ハマグリとの交雑も懸念されており[多紀(監修),2008:p.246]、私の調査でも船橋海浜公園ですでにそれが確認されている(表4)。なお、表5中にあるハマグリの異称は浦安の事例で、もっとも美味な2年物の中でもさらにすぐれた物は殻表がすべすべして、モチハダと呼ばれた。小粒なものはコダマといい、4年物はババガイで身が固く味も劣るという[鈴木,1995:p.147]。

アサリの場合は3年物がすぐれ、4年物はやはり身が固くて味が落ちるといい、良品は殻模様が明瞭で、シロカタツキと呼ばれるが[同]、殻模様は産地によって著しく異なる。私の知るかぎりでは北海道のアサリは無地の灰白色模様で、伊勢湾・瀬戸内海・九州のそれは茶色味が強く、模様が細かい。東京湾のそれは、いわゆる碁石アサリで白黒模様のモノトーンを基本とし、20個に1個ほどの比でスカイブルーの波模様の個体が混ざる。そうしたことを手がかりに賢い消費者は、スーパーの店先で産地偽装をたやすく見抜くことだろう。バカガイは千葉県の青柳村から東京へ多く出荷されたので、寿司屋などではアオヤギと呼ぶが、アカガイをケミガワ(検見川)と呼んだのと同じことである。バカガイの貝柱はコバシラといい、乾物にするとヒメガイ・サクラガイなどと称される[波部,1968:p.78]。寿司屋での独特な呼び方はほかにもいろいろあり、ウバガイをホッキガイ、ヒメエゾボラをツブと称するように、タイラギをタイラガイ、ナミガイをミルガイと呼ぶ。タイラギやミルクイは潜水夫が海中に潜って採るために高価な貝で、その潜水漁が東京湾ではかつてさかんであったが[中島・平野,1967:p.81]、海の汚染で廃れていたものの、近年では神奈川県横須賀市でこれが復活しつつある[西潟,2006:p.13;171]。ナミガイは実はミルクイの代用品であって、本物のミルガイとはミルクイのことである。そこで今ではミルクイを「本ミル」、ナミガイを「白ミル」などと呼ぶようになった[同;172]。バイはバイ籠に餌を仕掛けて捕え、その漁法が上総から浦安方面にも伝えられた[鈴木,1995:p.147]。市川市では子供が海に潜ってバイを採る遊びも、さかんになされていた[木暮,1996:p.25]。ツメタガイは内房ではイチゴガイといい、腹足の部分を柔らかく煮てイチゴ煮にして食べる。

魚類も実に豊富で、その王者といえばコノシロとアナゴであろう。コノシロは出世魚なので稚魚をシンコ、若魚をコハダ、成魚をコノシロと呼ぶ。酢で締めたコハダは江戸前寿司に欠かせないし、サバ・イワシ・アジ類などとともにいわゆる「青物(あおもん・背が青く腹が白い高速で泳ぐ表層魚)」に分類され、寿司ダネでいえば「光物」と呼ばれるグループの魚である。イワシ・アジを包丁で叩いてミンチにしたナメロウ、それを焼いたサンガ焼きは、房総沿岸の郷土料理である。房総ではヒイラギをギラといって3尾づつ串刺しにして干物にするし、内房では何とサンマも獲れて干物にされる。三陸をめざして北上する若いサンマが、東京湾内にまぎれ込むことがあり、これを「針子(はりこ)」と称していた[西潟,2006:pp.23-40]。アナゴもまた寿司ダネに欠かせないが、アナゴこそまさに干潟の海の代表的な魚種で、深い海には棲まない。ハカリメというのは内房でのアナゴの呼称で、同様に南房ではウツボをナマダと呼んで食用とするが、対岸の神奈川県域では食べない[同:pp.63-71]。そういうことはよくあって、ゴンズイも内房ではカボチャとともに味噌煮にして食べるが、対岸では食べない[同;73]。先の貝類のオキシジミも、食べる所では食用貝であるが[逸見,1994:p.62]、泥臭いからあまり食べないとか、毒があるから食うなとかいう地域も見られる[市川市・他(編),2007:p.66;128]。海藻のアラメも、内房では乾燥品を水で戻して味噌汁の具とし、ドロドロになるのでトロロと称しているが、神奈川県側ではまったく食べない[西潟,2006:pp.63-64]。高級魚のマダイは主として海流の速い浦賀水道あたりでシャクリ釣りで漁獲される。シャクリ釣りこそは東京湾で生まれた独特の漁法であって、テンヤ錘りに餌のエビを結び、それを海底でしゃくり上げて生きているかのように動かして、マダイを釣る[西潟,2006:p.109]。なお、カスゴ・カスゴ鯛と呼ばれる小型の鯛はマダイの若魚で、シャコとともに欠かせぬ寿司ダネのひとつであった。海の汚染にきわめて弱いシャコは、今の東京湾ではほとんど獲れなくなってしまい、寿司ダネからも消えていったが、神奈川県の小柴漁港などは代表的なシャコの水揚地であった。イカ類でいえば何といってもコウイカ(東京ではスミイカと呼ぶ)が東京湾の名物で、モンゴウイカと呼ばれることもあるが、本当のモンゴウイカは外国産でコウイカよりも味は落ちる。スーパーで売っているのはほとんどそれである。

(3)江戸の食文化と江戸前寿司

東京湾の豊穣の海から生み出された食文化・味覚文化のシンボル的存在はいろいろある。たとえば深川の富岡八幡宮の門前仲町の名物として知られる「深川飯」というものがあり、アサリの炊き込み飯であったが、炊き込まずにアサリの汁掛け飯にした場合を「深川丼」と呼んだ。かつては「品川飯」というのもあったそうで、シャコを醤油で煮て卵でとじ、丼飯の上に乗せた[西潟,2006:p.136]。アサリもシャコも干潟の海で獲れるものなのであるから、これらのいかにも下町風の飾らぬ食べ物・食べ方は、東京湾の恵みの象徴ともいえよう。とはいえ、東京湾の干潟の海から生まれた最大の味覚文化の産物は、何といっても江戸前寿司であろう。江戸前の握り寿司こそが、この豊穣の海の惠みのシンボルといえるのであって、干潟の海のない土地には決してそのような食べ物は生み出されることがなかったであろう。江戸の街に初めて寿司屋が登場したのは貞享年間(1684~1687年)のことであったといい、なるほど『江戸惣鹿子名所大全』にはいくつかの店名も出ているが、この頃の寿司はまだ関西風の箱寿司・押寿司で、上方から伝えられたものである。その後の時代に登場する江戸前の握り寿司は手で握る早寿司で、すぐにできるので待っていろという意味で「待ちゃれ寿司」などとも呼ばれた。この江戸式の寿司が始まったのは文化・文政期(1804~1830年)のことで、深川六間堀の「松が寿司」そして本所横網町の「与兵衛寿司」の2店が、その元祖であったらしい。前者は『嬉遊笑覧』によれば文化年間初期の開店で、それによって「世上すしの風一変し」たとあるが、店のあった場所は深川と本所の境に位置する安宅河岸であったと推察される[渡辺,1988:p.164]。後者については1824年(文政7年)開店説が有力で、多くの客が殺到して大変な繁昌ぶりを見せたといい、「こみあひて待ちくたびれる与兵衛ずし客ももろ手を握りたりけり」とまでうたわれた[越智・他,2009:p.29]。

当時の江戸の握り寿司がどのようなものであったかというと、『守貞漫稿』に「江戸今製に握り鮓也。鶏卵焼・車海老・海老そぼろ・白魚・まぐろさしみ・こはだ・あなご甘煮長のまま也」とあり、タネの基本的な構成はすでに完成している。シラウオを握っているのはまさに江戸ならではのスタイルであり、佃島産のシラウオは将軍家にも献上されていた。エビのそぼろは、タネと酢飯との間にはさみ込む調味料のようなもので、今もその流儀を守る寿司屋が浅草弁天山の「美家古寿司」である。コハダとアナゴは、まったく基本中の基本といってよい。しかし、注目すべきはマグロであって東京湾では獲れないのに、この時代にはすでに用いられている。江戸でマグロを食べるようになったのは天保期頃といわれ、東北地方などから船で運ばれていたらしいが、江戸前の魚ではないし、あくまで下魚扱いで寿司屋でも立ち喰いの屋台店以外は用いなかったという。ましてや今のように脂身のトロばかりを珍重する風潮はなく、腐敗の原因になるので大トロ部分などは捨てられていたのである[近藤,1974:pp.79-80・アイゼンバーグ(小川訳),2008:p.107・内田,1989:pp.96]。下賎な食べ物だったので、それを食べたことを人に話すことすらはばかれたのであって、武士などは当然食べず、シビ(マグロの異称)が「死日」に通じるので縁起も悪く、祝儀などには決して使わなかったと『慶長見聞集』にはある。しかし、しだいにそれが食べられるようになっていったことは、1810年(文化7年)の『飛鳥川』に「昔はまぐろを食たるを、人に物語するにも耳に寄りてひそかに咄たるに、今は歴々の御料理に出るもおかし」とある通りであった[小柳,1976:p.185]。

江戸の寿司ダネは基本的にすべて東京湾産の、すなわち江戸前の海から漁獲された食材が用いられてきたのであって、そうでなければならなかった。その伝統は明治・大正時代にあっても継承され、貝類やシャコなどの干潟の海の産物がさらに多く加わって、寿司ダネが豊富化されていく。この時代の東京の江戸前寿司の寿司ダネは、コノシロ(シンコ・コハダ)・サヨリ・キス・アジなどの光物(ひかりもの)、アナゴ・イカ(スミイカ)などの煮物、ヒラメ・タイ(カスゴ)・ムツなどの白身魚、10匁(7.5g)以下の若いクルマエビ(マキエビ)、貝類(アカガイ・ハマグリ・アワビ・トリガイ・ミルクイ)などで構成されていたが、関東大震災頃を画期としてがらりとそれが変わり、今見るような握り寿司になっていったという[近藤,1974:pp.49-51;1975:pp.158-159]。つまり、冷凍技術の進歩や洋食の影響による嗜好の変化により、江戸前以外の食材の導入、マグロへの偏重や脂身(トロ)志向、刺身のまま握るスタイルなどが定着していく。特にタネの調理技術の退行は、大きな損失でもあったろう。かつての寿司ダネは必ず、塩・酢・昆布などで締める、煮る、焼く、あぶる、蒸すといった何らかの繊細な加工がくわえられていたのであって、生のまま握ることはほとんどなかった[内田,1989:p.26]。たとえば今の握り寿司のイカは生の刺身を用いているが、もともとの江戸前寿司のイカは必ず煮てあって、決して生では握らなかった。イカは寿司ダネの分類からすれば、アナゴとともに煮物の範疇に属するのである。そのアナゴも江戸前寿司に必須の重要なタネであったせいか、今でも醤油や味醂で煮てから握っており、かろうじて江戸の伝統が守られている。また、今の寿司は醤油をつけて食べるけれども、昔の寿司にはツメ(煮詰め・煮切り)と呼ばれるタレが塗ってあって、そのまま食べたられたが、そのツメはアナゴの頭・骨を酒・醤油・砂糖で煮詰めて作った[西潟,2006:p.13;110]。アナゴというのはそれほど重要な存在で、天婦羅のタネにもよく用いられるし、江戸っ子はそれほどアナゴを好んだのだが、関西ではほとんど食べることなく、代りにハモが非常に重要視される。なお東北・北陸地方でハモと言っている魚は、たいていアナゴである。やはり江戸前寿司に欠かせないネタとしてのシャコも、関西の寿司屋ではまず用いられることがないし、瀬戸内海でたくさん漁獲されるにもかかわらず不思議である[陳,1976:p.177]。つまりはそこに上方と江戸との嗜好の違いがあるということなのだろう。 |

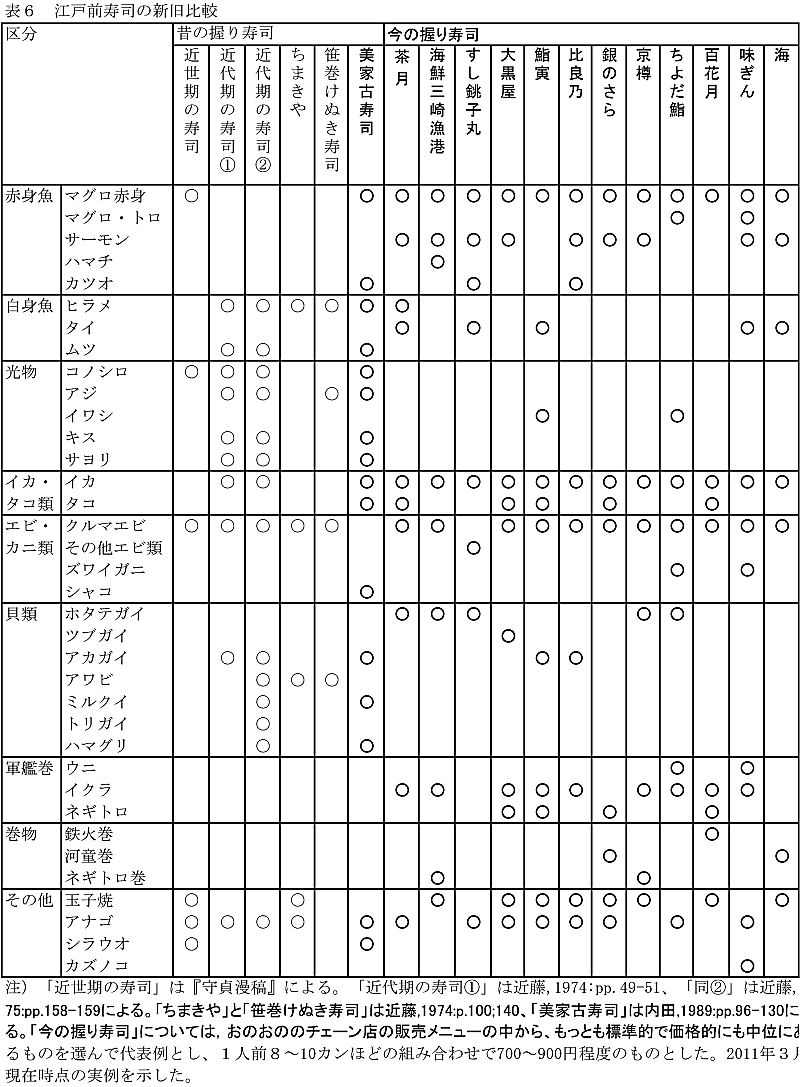

表6

|

| さて、ここで江戸前の握り寿司のここ150年間の寿司ダネ構成の変化を見てみることにしよう。表6に掲げるような一覧表をこころみに作ってみたが、ここには近世~近代期の江戸前寿司の実態と、その伝統を今もかたくなに守る東京都内の3軒の老舗寿司屋の調理例とが、まずは示されており、それらを「昔の握り寿司」とした。3軒の老舗のうち、中央区日本橋浪花町の「ちまきや」では今でもマグロを握らない[近藤,1974:p.140]。千代田区神田小川町の「笹巻けぬき寿司」もそうで、1702年(元禄15年)創業といっている[同:p.100]。台東区浅草の「美家古寿司」は1866年(慶応2年)創業の著名な店で[内田,1989:p.16]、ほぼすべてのタネに何らかの形で調理をくわえて握り、ツメを塗って出すというスタイルを5代目当主が今も守っている。一方、「今の握り寿司」については、個人店では店ごと季節ごとに寿司ダネの多様性が大きく現れるので、より標準的・平均的なその構成が確立されている宅配・持ち帰り型のチェーン店を12店ほど選び、代表させている。新旧の比較を通じて、マグロ・ハマチ・サーモンなどの脂っぽいタネが主流となり、光物がほとんど消えうせ、淡白で微妙な味覚を重視する白身魚・貝類なども顕著に衰退しつつある傾向が、よくわかるであろう。東京湾の干潟・浅海の豊穣な海は、江戸の独自で豊かな食文化を生み出して育くみ、江戸前の握り寿司という素晴らしい食べ物を完成・洗練化させていったが、干潟環境の喪失と軌を一にして、いまやその中身が大きく様変わりしてしまい、それにともなうすぐれた調理技術までもが失われていった。今の握り寿司はとても「江戸前」とはいえないし、生の魚の切り身をただ酢飯に乗せて握るだけの食べ物には、あまり高度な芸と技とがともなっていないと、私には思える。しかし、いまや東京の高級寿司店がミシュランの三つ星に評価される時代になり、それはインターナショナルな食べ物にもなった。けれども、そこには豊穣の海の恵みと、江戸の食文化の伝統は継承されていない。 |

文 献

陳 舜臣,1976「味覚にみる上方と江戸」『別冊太陽』№14,平凡社.

波部忠重,1968『日本の貝』,保育社.

逸見泰久,1994『干潟学入門―和白干潟の生きものたち―』,海鳥社.

市川市・東邦大学東京湾生態系研究センター(編),2007『干潟ウォッチング・フィールドガイド』,誠文堂新光社.

木暮正夫,1996『いきかえった谷津ひがた』,佼成出版社.

近藤 弘,1974『すし風土記』,毎日新聞社.

近藤 弘,1975『日本人とたべもの』,毎日新聞社.

河野 博(監修),2006『東京湾―魚の自然誌―』,平凡社.

小柳輝一,1976「食物・食品誌」『別冊太陽』№14,平凡社.

長沢利明,1983「寺内・古作における生業・運輸・交易」『寺内・古作の民俗』,船橋市教育委員会.

内藤 昌,1982『江戸の町(上)―巨大都市の誕生―』,草思社.

中島清一・平野 馨,1967「東京湾の漁撈習俗」『東京湾の漁撈と人生』,隣人社.

西潟正人,2006『東京湾漁師町―江戸前の食を求めて―』,株式会社生活情報センター.

サーシャ・アイゼンバーグ(小川敏子訳),2008『スシエコノミー』,日本経済新聞社.

鈴木明子,1995「漁の方法」『海とともに―浦安市漁労習俗調査報告―』,浦安市教育委員会.

多紀保彦(監修),2008『日本の外来生物』,平凡社.

内田榮一,1989『江戸前の鮨―浅草弁天山『美家古寿司』四代目―』,昌文社.

渡辺善次郎,1988『巨大都市江戸が和食をつくった』,農山漁村文化協会.

読売新聞社(編),1992「相模湾よりも多い漁獲量」『読売新聞』12月24日朝刊東京版,読売新聞社.

|

| |

| HOMEヘもどる |

|

|

|