連載 江戸東京歳時記をたずねて 7

2017年11月号 |

| 長沢 利明 |

| 湯島聖堂の神農祭 |

| web上で表現できない文字は?となっております |

(1)聖堂と神農廟

勤労感謝の日にあたる11月23日、文京区の湯島聖堂(文京区湯島1-4-25)では、神農祭がおこなわれる[長沢,2017:p.28]。神農とはもちろん中国渡来の医薬の神で、湯島聖堂にはこの神を祀った廟があり、1年に一度、その祭りがおこなわれて、この日だけ廟への一般の参拝が許されるのだ(写真53~55)。

|

写真53 湯島聖堂の神農廟

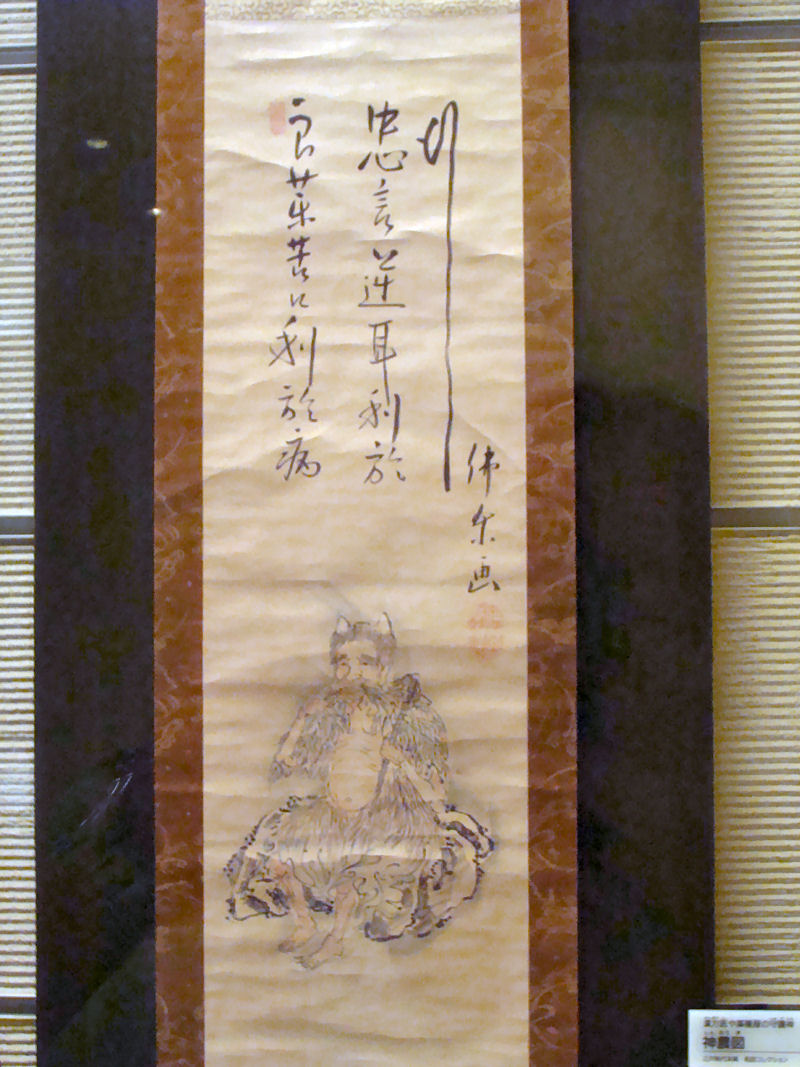

写真54 神農図(国立科学博物館蔵)

写真55 神農像(東京都立薬用植物園蔵)

|

神農は古代中国における伝説上の三皇の一人と伝えられるが、そのことは日本ではあまり重要ではない。神農といえばやはり、山野を歩き回ってはあらゆる草木の根や葉をかじっては舐め、数々の薬草を発見しつつ、その薬効を自らの身体をもってためし、ついには『神農本草経』をまとめあげた功労者として、広く知られてきたのだ。ために神農は医祖神・薬祖神として深く崇敬されることとなり、江戸時代には在地の医師家や薬問屋の守護神として、香具師・テキヤなどの社会では斯業の祖神として崇められ、その神像や画像軸などが祀られてきた。湯島聖堂の廟内に安置されている神農像はおそらく、わが国最古のものなのであって、そのような形をとりながら、やはりわが国最古の孔子廟としての湯島聖堂内に、孔子と神農という中国を代表する2人の人神が祀られてきたのは、大変に興味深いことだったといえる。医薬の神としての神農を祀る祭典として、もうひとつよく知られているのは、大阪府大阪市道修町の少彦名神社でやはり毎年11月におこなわれているそこでの神農祭なのだったが、製薬業や薬種問屋などの業界関係者らが集まり、業界をあげての盛大な祭典がそこでいとなまれている。ここ東京にあっては、湯島聖堂の神農祭のほかにそれはなく、東京都内唯一の珍しい祭りとなっているので、今回はこれについて取り上げてみることにしよう。

神農祭の挙行されるこの日、湯島聖堂をおとずれる参拝者の数は非常に多く、時ならぬにぎわいを見せている。もちろん、それはこの日に年に一度の神農祭がおこなわれるからなのであって、この日にしか神農廟を拝観することはできないのだし、年に一度のチャンスを逃がしたくないと思ってやってくる参拝者は、この筆者だけではない。聖堂の敷地内中央にある斯文会館の北裏の、神農廟への参道入口の門は日頃、堅く閉ざされていて、その奥へと立ち入ることは許されず、その門の前に立って神農廟を遠くから遥拝しようと思っても、鬱蒼と繁る樹林の枝葉にさえぎられて、廟の屋根するそこからは見えない。立入禁止が解除され、晴れて門の奥に踏み込む人々は、目の前の古びた石段を登りきって左へと折れ、静寂な樹林の中に続く長い坂道をたどりながら、そこに広がる聖域のおごそかな雰囲気に、心洗われる気分を味わうことになろう。初めてそこを訪れた参拝者たちは、聖堂の奥にこんな世界があったのだなあと、感じ入ることだろう。周辺道路の自動車の騒音や街の喧騒などもここまでは届かず、ここが都心のど真ん中にあることを、しばし忘れさせてくれもする。

その聖域の一番奥まった部分、すなわち聖堂の敷地内の北端にあたる小高い場所に、神農廟が見えてきた。そこは聖堂内の中心施設で孔子廟のある大成殿の、すぐ東側に位置しているのだが、高い築地塀にさえぎられて、そこから大成殿は屋根しか見えない。神農廟は意外なことに、白土壁と瓦屋根の土蔵造りの建物で、一見して民家の土蔵と変わらない。聖堂は今まで、たびたびの震災や戦災による火災焼失を経験してきたのだし、その教訓から耐火性にすぐれた土蔵造りが採用されたということなのだろう。370年の流転の歴史に耐えつつ、今ここに安住の地を得てしずまる聖なる神農像を、未来永劫にわたって護持していかねばならぬという後世の継承者たちの思いが、そこには込められている。この日、神農廟の扉は1年ぶりに開けはなたれ、中におさめられている神農像も一般に公開されることになっているが、廟の前にはこれから始まる祭典のための祭壇が用意され、神事に参列する関係者らの席が設けられているため、遠くからそれを見守っている筆者らのような一般参拝者の立つ位置からは、尊像の姿はまだまるで見えない。これから始まる神農祭がどのようなものなのかについては、また後で述べるとして、まずはこの神農像のたどった流転の歴史から見ていってみることにしよう。

(2)流転の神農像

湯島聖堂はいうまでもなく、江戸幕府の儒教振興のシンボル的施設であって、上野忍岡にあった林羅山の別邸内に祀られていた孔子廟を1691年(元禄4年)、5代将軍徳川綱吉が幕府の直轄下に置き、湯島の地へと移して設立された。聖堂の中心には大成殿を設け、そこには孔子像のほか顔子・曽子・思子・孟子の四賢像が祀られた。聖堂の西隣にあたる、現在は東京医科歯科大学のキャンパスのある地には1797年(寛政9年)、昌平坂学問所も置かれ、林家が大学頭(だいがくのかみ)に任命されて、旗本や諸藩の子弟らがそこで高等教育を受けた。明治維新後、昌平坂学問所は文部省へと引き継がれ、それが東京大学の前身となったことはよく知られている。大正時代の大震災で聖堂の大成殿は焼け落ちてしまい、今ある大成殿は1935年に再建された鉄筋コンクリート造りの建物だが、その参道入口に立つ入徳門は創建当初のもので、貴重な文化財といえる。

一方、聖堂の敷地内に今祀られている神農像は、聖堂ができるより50年も前の時代にすでにあり、3代将軍家光が1637年(寛永14年)、雑司ヶ谷の地に薬苑地を定めた時に、その薬苑地内(現在の護国寺の境内地)にそれが祀られることになったという。家光の発願により、初代薬苑主であった山下宗琢が神農像を製することとなったが、直接の作者は明石清左衛門藤原真信という人物で、1640年(同17年)に初めて神農像が薬苑内に安置されたということも、近年明らかにされている。ところが、それらのこととは別に、この神農像は平安時代に中国からもたらされたものだったとの伝承も、古くから語られてきており、大和東大寺の学僧、奝然が987年(寛和3年)に宋からこれを持ち帰ったとされてきたのだった。もちろん、それは何らの裏付けも根拠もない伝承話なのであって、今日では完全に否定されている。聖堂の神農像は今から約380年前、将軍家光の手で雑司ヶ谷の薬苑地内に最初に祀られたということが、今でははっきりとわかっており、文字通り日本最古の神農像であったことにまちがいはないのだ。

さて、その後の神農像はどうなったかというと、まず5代将軍綱吉の時代の1690年(元禄3年)に湯島聖堂が創建される。続く1698年(同11年)には雑司ヶ谷薬苑地に護国寺が建てられることとなったため、神農像は雑司ヶ谷から湯島へと移されることとなり、聖堂内東北の地にそれを納めるための廟が建てられた。聖堂の敷地内に神農廟が祀られたのは、この時が最初だったのだが、そこに像が安置されていたのは約100年間に過ぎず、像はまた別の場所へ移されることとなる。次の移転先は神田佐久間町にあった官立の医学校、医学館内で、将軍家の侍医であった多紀元悳の要請により、医学館の守護神として神農像が祀られることとなった。そこでは春秋の神農祭も、官祭として挙行されるようになったという。そのようにして明治維新を迎えることとなるが、新政府は神農像を官有物とし、農商務省博物局で陳列展示するようになったので、祭祀はそこで途絶えることとなった。そのことを歎いた温知社の代表、浅田宗伯らは、彼らの経営する温知黌(当初は和漢医学講習所)に像を安置して、医学の始祖神としてそれを祀ろうとし、政府に下賜を願い出たものの、しばらくは許されることがなかった。一旦それを借り受けて模刻像を作り、その後に返却するという条件でようやく許可が降り、日本橋本町の温知社に像が移されたのは、1883年(明治16年)のことだった。しかしながら、その4年後の1887年(同20年)、温知社は経営難に陥って解散となり、神農像は浅田宗伯家の屋敷内へとまた移されることとなったが、宗伯らの長年にわたる東洋医学への貢献が認められて同年、政府の許しが出て、像は浅田家の所有物として認められることとなった。

しかし、神農像の流転はなおも続く。1923年(大正12年)の関東大震災により、浅田家の神農堂が倒壊し、同家の医系も途絶えたため、宗伯の高弟であった木村博昭の住む本郷曙町の自邸に像は移されることとなり、1925年(同14年)における同家の本郷富士前町への移転にともなって、像もまた遷座する。大変立派な祠堂も、その時に建立されたという。1942年(昭和17年)、木村家を嗣いだ養子の木村長久が軍医として応召することとなったが、神農像の将来を案じた彼は、神農像がかつて安置されていた湯島聖堂へそれを戻すのが最良の選択だと判断し、聖堂を管理する斯文会への像の寄贈を申し出ることとなる。これを受け入れた斯文会は1943年(同18年)、聖堂敷地内に今ある廟を建設し、戦時中の困難な時代であったが、像の移転を無事完了させ、それが今に至っているということなのだった[長沢,2017:pp.26-28]。

神農像の流転の経過をまとめてみれば、次のようになる。まず江戸時代においては、1640年(元禄17年)に初めてそれが祀られて以来、幕府薬苑地(雑司ヶ谷)→湯島聖堂(湯島)→医学館(神田佐久間町)という順序で、それは移動している。引き続く明治~大正時代には、医学館→農商務省博物局→温知社(日本橋本町)→浅田宗伯家→木村博昭家(本郷曙町)→木村博昭家(本郷富士前町)と移動し、昭和時代になってからは木村博昭家(本郷富士前町)→湯島聖堂(湯島)へと移されたことになる。聖堂に神農像が戻ってきたのは、実に150年振りのことなのだった。

(3)医祖神・薬祖神としての神農

ところで、この神農とはそもそも、いかなる人物もしくは神だったのだろうか。最初にも触れたように、実は彼は古代中国の神話伝説上の天帝の一人なのであって、太陽神としての王であるとの意味を込めて、「炎帝」とも呼ばれてきた。最初は中国全体の支配者として君臨したが、やはり天帝の一人であった黄帝との戦いに敗れ、中原をしりぞいて南方の王になったという。歴代の天帝たちがみなそうであったように、この炎帝神農にもまた、その出生にまつわる奇異なエピソードが、さまざまに語られてきた。たとえば、彼がこの世に誕生したその時、九つの井戸が湧出するという瑞祥が見られ、しかもそれらの井戸は地下水脈でつながっていて、一つの井戸から水を汲み尽くしても、他の井戸から水が流れてきて補い合い、決して涸れることがなかったという。生まれて3日目に言葉を話したとか、5日目に歩いたとか、7日目には歯が生えたとか、異常な速さで成長して、成人した時の身長は3mにも達したとか、超人的な逸話にもこと欠かない。長じては人々を農の道へとみちびき、空から降ってきた五穀の種子を民に与え、作物の育て方を教えて、農祖神ともなった。なるほど、中国最古の神農像である漢代の武梁祠石刻像を見ると、彼は鋤を持って田畑を耕す姿で描かれている[杉原,1995:p.91]。また、市場を作って交易のやり方をも教えたともいい、商祖神としても崇められるようになった。

とはいえ神農といえば、やはり何といっても医薬の神なのであったし、日々山野を駆けめぐっては草木をなめ、薬草の研究に没頭しつつ、人々を病いから救った功労者として、彼は語られてきた。神農を描いた古い画像や神像を見ると、その容姿・風貌はあたかも野人のごとくで、衣服をまとわずに草木の葉の蓑のようなものを着ているのが何とも異様であるし、牛頭人身もしくは蛇身人面・牛首虎尾の姿をしていたとも伝えられる(写真54~55)。頭の上に角を生やした容貌で表現された画像や神像も多く、あまり天帝らしくないイメージでとらえられてもきたのだ。まさに彼は原始人のような生活を送りながら、山野をさまよっては草木をかじり続けた。1日に70種類もの薬草をなめて効能を調べ上げ、365種の薬を考案したとも伝えられるし、その365種にもおよぶ薬草研究の集大成が『神農本草経』なのだった。研究に没頭するあまり、時には誤って毒草をなめては腹をこわすこともあったというし、江戸の川柳にも「神農はたびたび腹を下して見」と詠まれている[立川,1993:p.247]。1日に100回毒に当たり、百草の力で1日に100回生き返ったとはいうものの[黄,1981:p.117]、ついには猛毒の断腸草という草をなめてしまい、腸が切れて命を失うに至ったとも伝えられる[馬渕,2011:pp.120-123]。

かくして神農は薬祖神・医祖神として位置づけられ、中国を中心とした東アジア世界一帯で道教廟などにその神像が祀られ、あつく信心されてきたのだ。香港や台湾をおとずれると、あちこちの寺廟に神農像が安置されているのを見ることができるし、病気治しの神として、多くの人々が神前に供物をささげ、深く拝礼するさまをよく目にする。わが国にあっても、神農信仰はかなり古い時代から受容されてきたし、その神像を安置する祠堂も祀られてきたのだったが、特に有名なものといえば、大阪府大阪市道修町の少彦名神社、そして東京都文京区の湯島聖堂内の神農祠ということになる。東京・大阪の二大都市に、東西を代表する二大神農像が祀られてきたことは、まことに興味深い。東京の湯島聖堂の神農像の由来についてはすでに述べたので、大阪の少彦名神社の方のそれについても、少しだけ解説しておこう。

まず、少彦名神社の鎮座する大阪府大阪市の道修町(どしょうまち)という町は、薬屋の町としてよく知られ、古くから和漢の薬種問屋・製薬業者などがここに集まって住み、現在でも武田薬品工業・大日本製薬・塩野義(シオノギ)製薬・田辺製薬などの大手製薬メーカーの本社がここにある。そのような町に神農が祀られてきたのは、しごく当然なことでもあったろうが、その神像の安置された少彦名神社は、主祭神の少彦名命を差しおいて俗に「神農さん」とも呼ばれ、薬屋の町の守護神として地域住民らに親しまれてきた。もちろん日本でも古来、薬祖神として少彦名命がよく祀られてきていたわけで、道修町の少彦名神社も、この地で営業をしていた薬種仲買仲間の手によって安永9年(1780年)、京都の五條天神社から少彦名神が勧請されたのだという。そしてこの神社の創建時に、中国の薬祖神である神農の像も、仲買仲間の会所内に祀られるようになったと伝えられ、いつしかそれが少彦名神社の副祭神的な地位におさまっていったのだとされている。

道修町の少彦名神社の神農祭は、江戸時代には毎年9月9日~10日におこなわれていたものの、明治時代にはそれが9月21日~22日となり、さらに11月22日~23日に変更されて、今に至っているという。この神農祭の最大の呼び物は、縁起物の張子の虎の授与であって、笹の枝に吊るされた黄色い張子の虎を求めにおとずれる参拝者らが、社務所の前に行列を作る。この虎は、1822年(文政5年)に大坂で大流行した虎狼痢(ころり・コレラのこと)を、道修町で作られた特効薬で征圧したとの故事にちなむものとされているが、その特効薬は「虎頭殺鬼雄黄圓(ことうさっきおうえん)」といい、虎の頭骨など10種類もの和漢薬を配合した丸薬で、今ではすでに処方されていないものの、それが虎の縁起物という形で残されているのだと伝えられている。虎の腹の部分に「薬」の文字が刻印されているのも、その伝承にもとづくものなのだろう。この張子の虎を家に祀っておくと盗難除けになるとか、腰痛除けの利益があるとか、いわれている。また、張子の虎を吊るした笹は五葉笹とか神楽笹とか呼ばれ、要するにオカメザサのことなのだが、この笹にも薬用効果があったと伝えられている[久保・他,1980:pp.20-21]。

(4)聖堂の神農祭

さて、湯島聖堂の神農祭が、具体的にどのような形でなされているのかを、次に見てみることにしよう。先に述べたように、今見るような形での神農祭が勤労感謝の日に初めて挙行されるようになったのは、1952年のことであったが、筆者が見学した2015年11月23日の神農祭は、第63回目を数えるとのことだった。その時の見学記を、以下に紹介してみることにする(写真56~58)。

|

写真56 神農祭①

写真57 神農祭②

写真58 神農祭③

|

まずこの日の午後1時頃、聖堂の神農廟の前にはすでに20~30人ほどの関係者らが参列しており、その背後には100人ほどの一般参拝者らが集まって、廟前の小広場は立錐の余地すらないほどににぎわっている。関係者というのは、要するに神農廟を祭祀する斯文会と、斯業の守護神としてこの神農を信仰する諸団体が作っている、神農奉讃会の関係者ということだ。すなわち、本日の神農祭の主催者は公益財団法人斯文会、協賛者は神農奉讃会ということになっている。神農奉讃会は12団体で構成されているのだが、それを列記してみると、日本漢方協会・千葉大学大学院医学研究院和漢診療学専攻・日本東洋医学会・東亜医学協会・文京区薬剤師会・千代田区薬剤師会・方術信和会・温知会・日本医史学会・日本内経医学会・漢方三考塾・日本薬史学会という顔ぶれとなっている。東洋医学と漢方薬に関する諸学会・諸業界団体が中心となっている、ということになるだろう。これら12団体のうち、毎年2団体が持ち回りで幹事をつとめ、神農祭を運営するのがならわしなのだ。

午後1時半からいよいよ神農祭が始まるが、まず最初に「①参会者着席」、「②祭主・神官着席」があって、先に触れた関係者ら一同が、廟前に設けられた特別席に着席する。そうして「③開式」となり、祭式の始まりが告げられる。次に一同が起立して「④修祓」となるが、神職が廟前で大幣を振って式場の修祓がなされ、「⑤祝詞奏上」となる。神職は神田神社(神田明神)から呼ばれて来ている神主らで、通常の神社の神事とまったく同じやり方での神事がいとなまれる。この筆者などは、中国の神様である神農の祭りなのだから、中国式の儀式がなされるのだろうと勝手に考えていて、横浜中華街の関帝廟や媽祖廟でいとなまれるような祭典を、実はイメージしていたのだったが、考え過ぎだったようで、実際には純神道式での神事がなされるのだった。とはいえ、その次になされる「⑥祭文奉読」は独特なものであって、祭りの主催者である公益財団法人斯文会の理事長が、神農に対して祭文を読み上げることになっている。その祭文は例年決まっており、次のようなものとなっている。

謹ミテ神農氏ノ神前ニ申ス。伏シテ惟ミルニ、神農氏ハ太古農耕医薬ノ道ヲ開キ恩澤永ク後世ニ及フ。我等ソレヲ懐ヒ景仰措ク能ハス。茲ニ清秋ノ佳辰ヲ卜シ財団法人斯文会ハ神農奉讃会等有志ノ協賛ヲ得テ神前ニ薄カ蘋藻ヲ奠シ虔誠ヲ致ス。尚クハ饗ケタマヘ。

平成○○年十一月二十三日 公益財団法人斯文会 理事長○○○○

その後は「⑦玉串奉奠」となり、神官・祭主(斯文会理事長)・神農奉讃会代表・来賓各位に続いて、奉讃会を構成する先の12団体の代表が、順番に玉串を神前にささげる。神事はさらに、神官による「⑧撤饌」、斯文会理事長による「⑨主催者挨拶」、「⑩神官退席」、「⑪祭主・来賓退席」と続き、最後は「⑫一般参会者拝礼・退席」となって、一般参拝者にもようやく拝礼が許される。廟前には長蛇の列ができて、誰でもそこに並んで参拝をすることができるのだが、廟内に安置されている神農像を、その時に初めて真近に目にすることができる。ほぼ等身大の神農像は誠に大きな木像で、全身に木の葉の蓑をまとい、長い鞭を手に持って大木の切株上に腰掛けた姿の尊像であって、わが国最古の神農像にしては、尊顔の表情がきわめて写実的であることに驚かされる。斯文会によれば、その像容の特徴は、次のようなものだという。

この神農像(木彫)は、ほぼ等身大で、古木の切り株の上に座して右足は曲げ、左足は下に垂れている。目は見開き、唇は僅かに開き草を嘗めているようである。また、右手は膝の上に置いて赤い鞭のようなものを持ち、左手は胸元で曲げて薬草のようなものを握っている。眼光炯々、身体には薬草の枝葉のような衣服が刻まれていて、太古の帝王、医薬の始祖に相応しい威風凛々とした趣である[斯文会(編),2015]。

聖堂の神農像は残念ながら、写真撮影が禁じられているため、ここにその写真を載せることはできないことが惜しまれる。

(5)神農祭と冬至

湯島聖堂の神農祭は例年、11月23日におこなわれているが、その祭日は大阪道修町の少彦名神社の神農祭とも共通していて、東西を代表する二大神農祭が、ともに勤労感謝の日にいとなまれてきたことになる。その祭日は、かつての新嘗祭の日とも重なるとはいうものの、新嘗祭よりも重要な意味を持ったのは、旧暦冬至の節目日ということだったのだろう。江戸時代の神農祭といえば、概して冬至の日におこなわれてきたのであって、医師家や薬問屋など医薬にかかわる生業に従事していた家々では、その日に斯業の祖神としての神農を祀ってきたのだった[志村(編),1998:p.15]。大坂の少彦名神社の祭礼も、冬至の日の祭日を1ヶ月前に繰り上げて新暦化への対応をはかり、11月22日~23日という例祭日が定着したもので[和歌森,1970:p.307]、東京の湯島聖堂の神農祭も、それにならったものだったろうと思われる。

しかしながら、江戸時代の医師の中には、冬至の日に神農を祀ることに異議を唱える者もいて、備前岡山藩の藩医であった緒方惟勝はその著書、『杏林内省録』で次のように述べている。

吾邦何レノ頃ヨリカ、医家此日(冬至)神農ノ像ヲ祭テ、客ヲ延ク事始レリ。神農ヲ医者ノ祖トシテ祭ルナラバ、何ニ故天医日ノ八月朔日ニ不祀乎。八朔ニ神農ヲ祭ル事ハ、潜居録ニ出タリ。或ハ云、冬至ハ西土ノ正月元日故客ヲ迎フルナリト。然ドモ夫ハ西土ニテモ古ノ事ニテ、玉燭宝典曰、十一月ノ冬至周之正月ナリトアリ。仮令西土ノ正月ニモセヨ、異域ノ例ヲ用ベキ謂レナシ。若正月ニ祭ラント思ハバ、何故本邦古来ヨリ定リタル正月ニ不祭ヤ。謂レ無ノ甚シキト云ベシ。

わが国では古くから冬至の日に神農を祀る習慣がみられるけれども、医業の祖としてそれを祀るのならば、天医日である8月の八朔の日にこそ、それをおこなうべきだとしている。中国では古く冬至正月を祝う習わしがあったとはいえ、それは相当に古い時代のことなのであったし、何も異国の風習にわが国も従うべき理由などない、年頭に神農を祀るのならば、日本の正月に合わせておこなうべきだ、と緒方惟勝は述べている。

このような意見もみられたものの、冬至と正月はわずか1週間違いの行事なのであったし、年の変り目の節目の時に神農を祀ろうとしたのは、割合に自然なことなのではなかったろうか。当年産の生薬の収穫と調製とがほぼ終わり、薬効の高い新薬が市場に出回り出すこの頃、さらには陰極まって陽に転ずるこの頃を選んで、人の健康の維持にたずさわる者たちが、医薬業界の繁栄を祈ったのは、しごく当然のことだったようにも思えるのだ。

|

文 献

久保道徳・福田信三・勝城忠久,1980『薬草入門―栽培・加工と用い方―』,保育社.

黄 霊芝,1981「中国の神話と伝説」『えとのす』№15,新日本教育図書株式会社.

馬渕景子,2011『中国の創世潭』上巻,湘南社.

長沢利明,2017「神農像とその信仰」『くにたち郷土文化館研究紀要』№8,くにたち文化スポーツ振興財団・くにたち郷土文化館.

斯文会(編),2015『平成27年度・第63回湯島聖堂神農祭』,斯文会.

志村有弘(編),1998『庶民宗教民俗学叢書(別冊一)』,勉誠出版.

杉原たく哉,1995「神農像の成立と展開」『神農五千年』,斯文会.

立川昭二,1993『病気を癒す小さな神々』,平凡社.

和歌森太郎,1970『民俗歳時記』,岩崎美術社.

|

| |

| HOMEヘもどる |